A: 几乎所有的半导体器件数据手册里面都会有一个描述器件热特性的参数叫做:结壳热阻。虽然结壳热阻的应用非常广泛,但是其定义是有很大问题的。

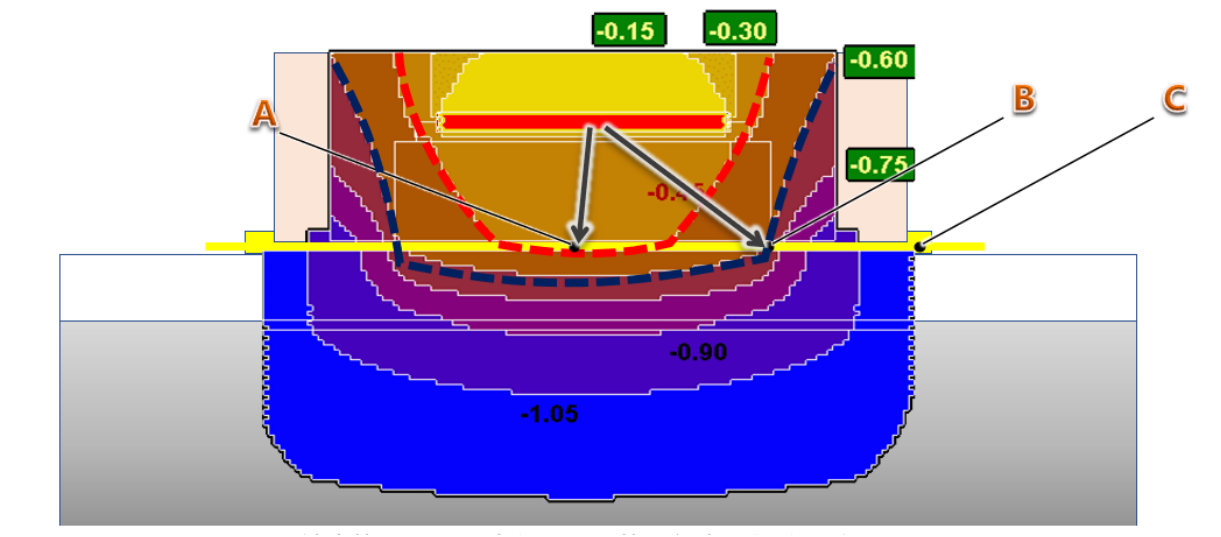

现在大家看到的是一种典型的半导体功率器件的热仿真截面图。红色的是芯片,也就是热源,通过焊锡固定在下面的金属底板上,四周塑封形成器件封装结构,再通过TIM材料安置在热沉上。我们可以在热仿真软件中建模获得该结构下的温度分布云图,大家可以清晰的看到,等温面的形态与构成器件的材料的物理形态是完全不一致的!

但是,结壳热阻中的“壳”指的是器件的散热表面,也就是说结壳热阻中的“壳”是用物理外形进行定义的。这就导致,在“壳”上不同点的温度是不一样的。那么数据手册中的结壳热阻是如何测量的呢?比较常见的方法是通过热电偶测量“壳”的温度,用壳温与结温的差除以总发热功率得到“结壳热阻值”,也确实有些地方是这么规定的,比如美军标“883E”标准,就要求测量离芯片最近的那个点,A点,但是根据我们之前得出的结论,因为我们计算使用的是总发热功率,所以A点温度计算出的热阻,其实是热源到A点所在的等温面的热阻。很明显,这个等温面与“壳”的形状完全不一致。而且如果我们的测温点是“壳”上的B点呢,很显然B点温度与A点温度并不一致,它所得到的是热源到B点所在等温面的热阻。可以看到,虽然都是“壳”上的点,但是其对应的热阻值是不一样的。那么数据手册里的结壳热阻用的温度,是对应的壳上哪一点测量出来的呢?很遗憾,目前行业并没有统一标准,不同公司,不同产品,不同型号可能都不一样。而且,还有一个更大的问题,就是用户在使用结壳热阻的时候,并不会去测量与冷板贴合在一起的“壳温”,比如A或者B,大多数情况会直接测量暴露在视野中的C点温度,作为壳温,再通过数据手册的结壳热阻计算结温。假如数据手册的结壳热阻是在A点或者B点测量的壳温,那么就会导致用户计算出的结温比实际更低,这是非常危险且不合适的。所以大多数器件的数据手册都会在结壳热阻上加上Margin,以确保用户算出来的结温不会低于实际结温。在实际的应用环境中,Margin就是成本,而这个成本是由于定义的不明确造成的,甚至在某些设计冗余本身就很小的场景中,在设计阶段就无法通过。这些问题都是结壳热阻的定义不准确导致的。